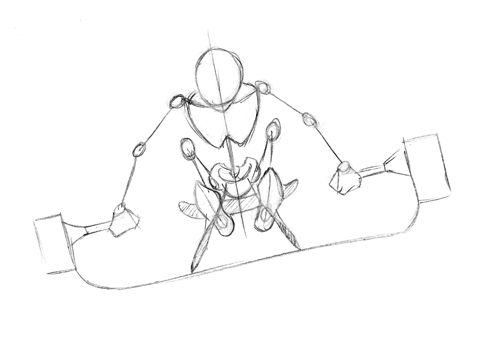

Figure 1. Illustration de la phase de départ en luge.

La luge est un sport de glisse sur glace, discpline olympique depuis les jeux d'hiver de 1964 à Innsbruck, Autriche. Les athlètes ont pour but de descendre une piste artificielle glacée le plus rapidement possible. Le départ est arrêté, l'athlète est assis sur sa luge et se propulse en tirant avec les bras sur deux poignées fixées de part et d'autre de la piste (Fig. 1). Les vitesses maximales peuvent dépasser les 120 km·h-1 et les places entre les athlètes se jouent généralement sur des centièmes de seconde.

Parmi les facteurs influençant la performance dans ce type de sport, nous pouvons citer les facteurs mécaniques comme l'aérodynamisme, la résistance de friction, les facteurs environnementaux comme les conditions climatiques, la température et les facteurs liés à l'athlète comme la réaction aux ordres de départ, l'équipement, et la phase de départ.

Parmi ces facteurs, la phase de départ, et surtout le temps sur les 10 premiers mètres, est considérée comme le meilleur prédicteur de la performance d'une descente. C'est durant cette phase de départ que l'athlète se prépare à s'éjecter : Assis sur sa luge, tout en se tenant aux poignées de départ, il fait glisser la luge vers l'avant avant d'accélèrer la luge vers l'arrière en recherchant une amplitude maximale. Cette phase permet d'activer le cycle étirement-détente des chaînes musculaires du tronc. Puis, l'athlète va tirer sur les poignées de départ de manière explosive pour gagner de la vitesse. Lorsque les hanches passent devant les poignées, l'athlète pousse sur celles-ci. Une fois sorti de la porte de départ, il a la possibilité de griffer la piste, généralement entre 3 et 6 fois selon la piste, avec ses gants munis de petites pointes métalliques (environ 4 mm de longueur) pour continuer à accélérer, avant de s'allonger sur sa luge.

Puisque la phase de départ est le seul moment où l'athlète peut accélérer physiquement la luge, une équipe de chercheurs américains a publié en octobre 2011 une étude dans laquelle ils étudiaient les facteurs physiques et anthropométriques du haut du corps liés à la performance temporelle de la phase de départ.

Pour cela, 22 athlètes, femmes et hommes, appartenant aux équipes nationales américaines Junior (9 athlètes) et Sénior (13 athlètes) ont participé à cette étude. Tous ces athlètes avaient au minimum 3 ans d'expérience en luge, avec plusieurs participations aux jeux olympiques et au moins 1 année d'expérience en musculation.

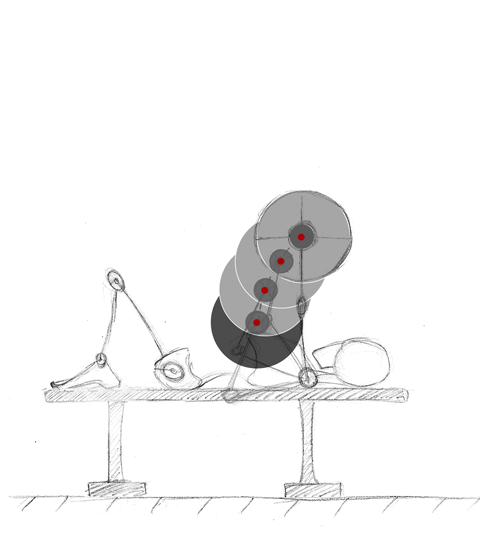

L'étude a consisté en 2 phases distinctes. Tout d'abord, ils ont relevé les meilleures performances chronométriques sur la phase de départ (Fig. 2) en 2007, lors d'un championnat national de départ. Des cellules photoélectriques permettaient de mesurer le temps. Chaque athlète avait le droit à 2 essais, le meilleur des deux était retenu pour l'étude.

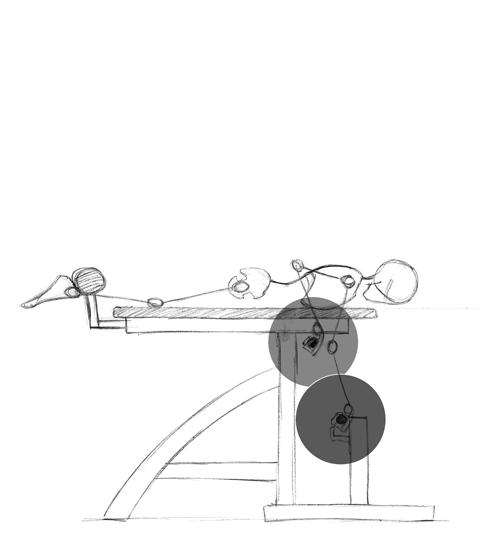

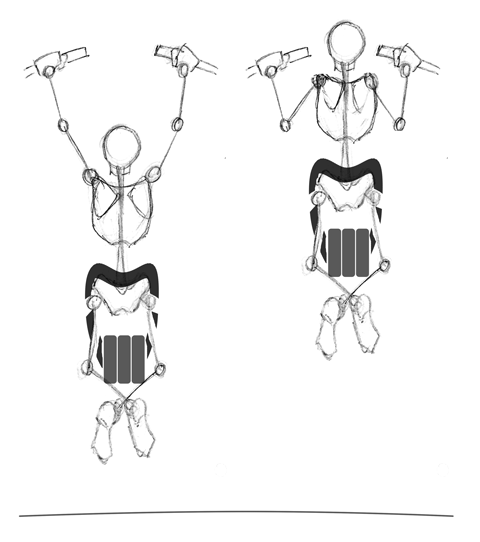

Ensuite, les athlètes ont participé à des tests de force du haut du corps répartis sur 2 journées. Lors de la première journée, il ont déterminé le 1RM au développé couché, pieds sur le banc (Fig. 3) et ont réalisé le maximum de tractions main en pronation sur 15 secondes (excepté pour le groupe de Junior). Lors de la seconde journée, ils ont déterminé le 1RM au tirage allongé (Fig. 4) et aux tractions lestées, mains en pronation (Fig. 5).

Figure 3. Développé couché, pieds sur le banc

Figure 4. Tirage allongé

Figure 5. Traction lestée, mains en pronation

Finalement, des mesures du haut du corps ont été prises :

A partir de ces tests, les chercheurs ont étudié statistiquement les données à l'aide d'une matrice de corrélation de Bravais-Pearson pour voir quels paramètres de force ou anthropométriques étaient les mieux liés à la performance chronométrique lors de la phase de départ.

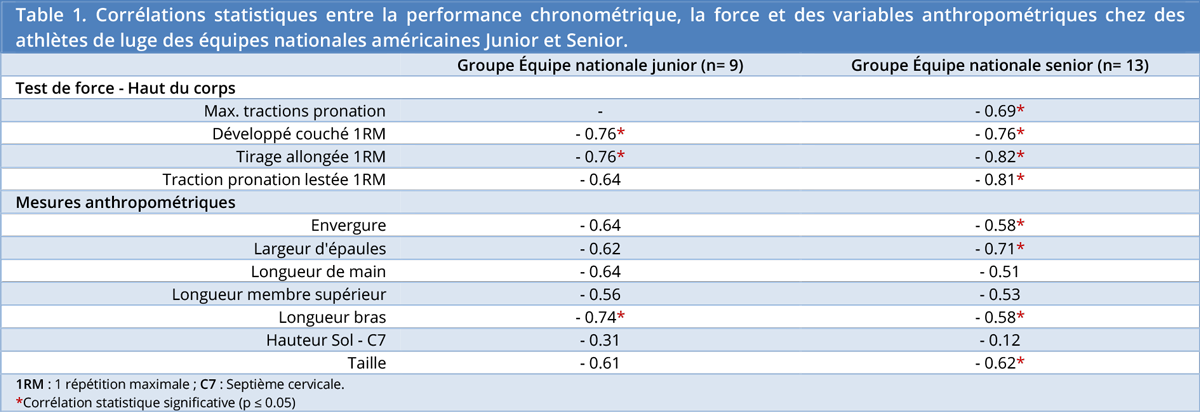

Les résultats statistiques de cette étude sont présentés dans la table 1 :

Concernant les tests de force du haut du corps, le tirage allongé montre la plus forte corrélation avec le temps de départ, dans les deux groupes. Néanmoins, les autres exercices, dont le développé couché, montrent de fortes corrélations également. Il semblerait que le travail de la force musculaire sur les muscles agonistes et antagonistes de la ceinture scapulaire soit lié à une meilleure performance chronométrique de départ. Il apparaît évident qu'il existe un très bon transfert de performance, les exercices étant assez proches des mouvements réalisés lors du départ en luge, exception faite du développé couché.

Concernant les données anthropométriques, la seule corrélation significative aux deux groupes est la longueur de bras. Cette corrélation pourrait venir du fait que le bras possède la masse musculaire la plus importante du membre supérieur. C'est un des critères qui pourrait entrer en compte lors de la détection de jeunes athlètes.

Les exercices utilisés dans cette étude pour tester la force des athlètes servent également à évaluer les athlètes nationaux américains. Or la force maximale sur ces exercices du haut du corps apparait comme un facteur très important de la performance du départ en luge. Néanmoins, ce départ est un mouvement très technique qui nécessite une phase d'apprentissage et de perfectionnement assez longue. Les jeunes athlètes moins expérimentés s'amélioreront bien plus avec un entraînement basé sur la technique. Cependant, plus la technique sera maîtrisée et plus l'athlète devra améliorer ses capacités physiques comme la force maximale et l'explosivité.

Il serait intéressant de tester, sur ces exercices, d'autres paramètres cinétiques tels que la puissance, le taux de développement de force (i.e., la force explosive) et la vitesse, par exemple. Car si la force maximale est importante, elle n'implique pas forcément une meilleure explosivité ou une plus grande puissance.

Nous vous rappelons que vous pouvez citer les articles sous réserve de limiter votre citation à 200 mots maximum et d'inclure un lien nominatif vers celui-ci. Tout autre utilisation, en particulier la copie en totalité sur un forum de discussions, sur un site internet ou tout autre contenu, est strictement interdite.

Copyright © 2011-2024 - www.sci-sport.com - Tous droits réservés